摘 要

在这个全民信息化时代,大学生作为新闻时政的重要参与者,对新闻的发展与传播有很大的影响。为了加强对大学生对新闻时政的关注,培养大学生群体在面对新闻事件时独立思考、正确面对的能力,论文采用问卷调查法和案例分析法对关注度进行分析,围绕其关注时政新闻过程中存在的问题展开探究,为其新闻时政参与素养的培养提出相关建议,并做出正面的引导。

关键词:大学生;时政新闻;关注度

一、大学生新闻时政关注度分析

(一)调查问卷的设计

首先由于疫情原因无法进行线下问卷调查,为了保证问卷覆盖率,我选择了互联网发放问卷的形式。其次,针对研究的主题设计了以大学生新闻关注度为主题的问卷内容,此次问卷设计一共有22道题,主要题型有单选题、多选题、排序题以及填空题。我将此次问卷的主要内容分为三个板块,第一个板块是针对大学生获取新闻信息的领域进行了搜集,第二个板块针对大学生新闻时政关注度的具体情况展开了调查,最后一个板块搜集了大学生对于关注新闻时政的个人意见。为了可以更好地论证大学生关注时政新闻的必要因素,我将问卷主要分为两类,一类是针对新闻专业学生进行的设计,主要论证一个问题:是否新闻专业知识系统化的的学习对新闻时政关注度有所帮助。另一类是针对非新闻专业的学生进行的设计。

(二)问卷发放与回收

本次问卷采用网络的方式进行发送,通过问卷星平台进行问卷制作,主要通过微信,QQ等平台以二维码和链接的形式进行发放。为确保问卷的有效性和样本的普遍性,本次发放以某学院的学生为发放群体,针对新闻专业和非新闻专业的学生分别发放。共向大学生群体发放问卷234份,回收有效问卷234份,回收率100%。其中向新闻专业的同学发放问卷53份,收回有效问卷53份,向非新闻专业的同学发放问卷181份,共收回有效问卷181份。

(三)调查问卷数据分析

此次调查问卷女性占比为75.21%,男性占比为24.79%。新闻专业的同学占比22.65%,非新闻专业的同学占比77.35%。

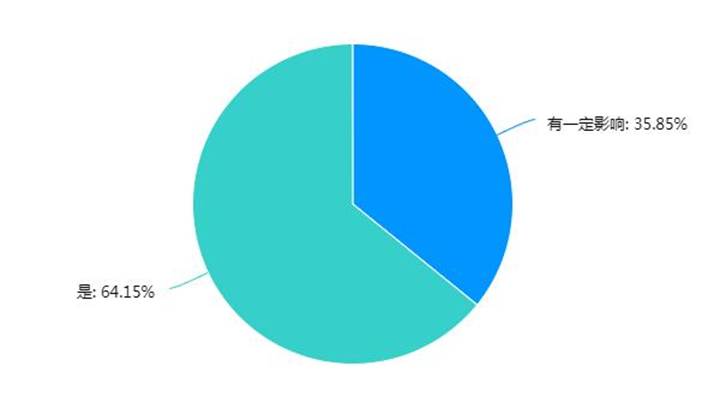

关于学习新闻相关知识对新闻认知的影响的调查可以得知,在调查的新闻专业的学生当中,64.15%的大学生认为系统地学习新闻专业知识对日常的时政新闻认知有影响,35.83%的大学生认为有一定的影响(图1)。系统的学习新闻专业知识,一方面可以提高大学生的新闻素养,另一方面可以使让他们掌握新闻传播的规律,了解媒介基本常识,认清自己处于新闻信息传播与接收中的哪一环节,可以帮助我们做出更为合理的行为决策或者是能够更加准确的利用新闻信息为我们带来价值,在判断是非以及关注时政新闻的过程中可以更加理智,更加符合媒介引导所需。

图1:学习新闻相关知识对新闻认知的影响

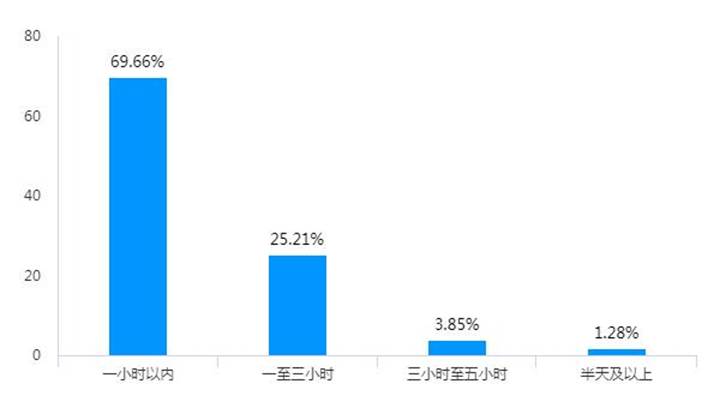

关于新闻关注度时长的调查中,69.66%的大学生每天获取新闻信息的时长为一个小时以内,有25.21%的同学每天浏览新闻时长为1~3个小时(图2)。大部分大学生对于新闻信息的关注度不够,时间投入较少会影响大学生参与时政新闻的程度。只有保证了大学生新闻信息关注度的时长,才能让他们在关注时政新闻的同时拥有参与新闻引导的实操机会。

图2:新闻关注度时长

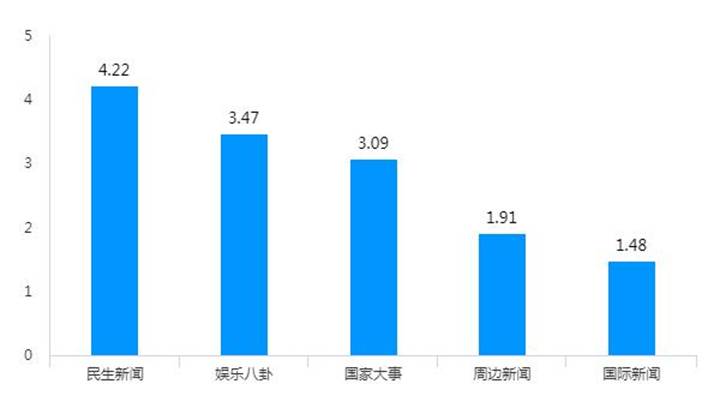

关于大学生浏览新闻信息类型的调查可以得知,大学生浏览新闻信息的类型中排在首位的是民生新闻,其次分别是娱乐八卦,国家大事,周边新闻,排在最后的是国际新闻(图3)。民生新闻和娱乐八卦这两类新闻由于本身具有很强的不确定性以及涉及群体复杂的特征,就需要更多的非权威媒体进行参与引导。大学生作为获取民生新闻,八卦娱乐以及国家大事这三种与日常生活联系较为紧密类型的一大受众群体,他们自身所拥有的价值观以及网民素养足以支撑他们在关注新闻方面发挥很大的作用。

图3:大学生浏览新闻信息的类型

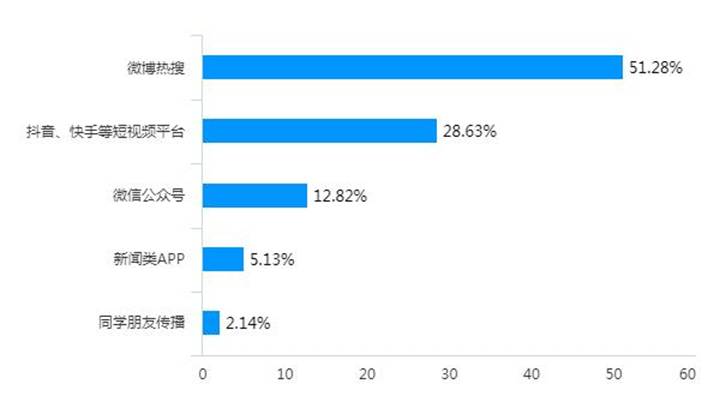

关于大学生获取新闻信息最主要途径方面的调查可以得知,大学生获取新闻信息。主要是通过手机、电视等媒介了解新闻,同时还通过微博热搜和抖音快手等短视频平台进行获取。其中微博热搜这一获取方式比例最大,占比51.28%。相比于占比12.82%的微信公众号和占比5.13%的新闻类app,微博和抖音快手等新兴的自媒体平台更受大学生的青睐。这类自媒体app典型的特征是热度为王,由于现阶段网络潮流趋势的快速更迭,大部分的新闻信息在获得短时间内持续的浏览量,点赞量和关注度之后才会呈现在大众视野当中。相比于微信公众号和专业的新闻类app来说,接受信息更具有局限性,受众往往被迫随着推荐榜的新闻热度而关注某一新闻,因而在使用某个平台获取新闻信息时个人的主动性关注意识至关重要(图4)。

图4:大学生获取新闻信息最主要的途径

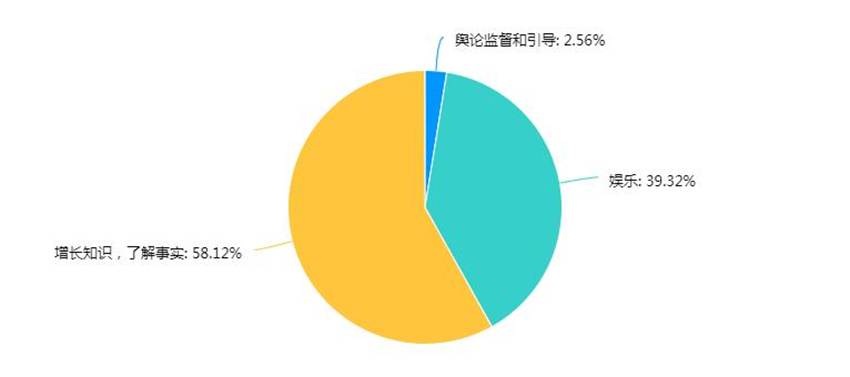

关于大学生浏览新闻目的的调查中,58.12%的大学生浏览新闻的目的是为了获取新闻知识,了解新闻事实。有39.32%的大学生是为了娱乐。而为了舆论监督和引导的大学生只占到了2.56%(图5)。大学生缺乏舆论监督和引导的主体意识,受如短视频平台等新型的新闻媒介平台自身所具有的短而杂特点的影响,大部分大学生在获取新闻信息的时候,单方面的追求获取的新闻信息足够“丰富多彩”。各类吸精的小视频的形式,让大学生加速了碎片化信息的浏览,从而弱化了对于单个新闻信息深度思考的停留,因而也就造成了大学生在浏览新闻的同时,缺乏对新闻内容的思考。

图5:浏览新闻的目的

(四)调查问卷结果

通过分析调查结果发现,新闻专业的学生普遍认为学习专业知识对于日常关注时政新闻有一定的价值,因此,新闻专业素养的培养对于加强大学生对新闻的关注度必不可少。大学生普遍有较高的参与觉悟,大学生们在遇到新闻热点时,会有自己的思考,只是缺乏参与的勇气,应该采取措施来积极鼓励和引导大学生参与到新闻中来。大学生作为新闻信息的主要受众,有很大的潜质来担任擅长领域的意见领袖,来弘扬正确的价值观,维护新闻的正确话语权。

二、大学生关注时政新闻存在的问题

(一)参与趋于保守

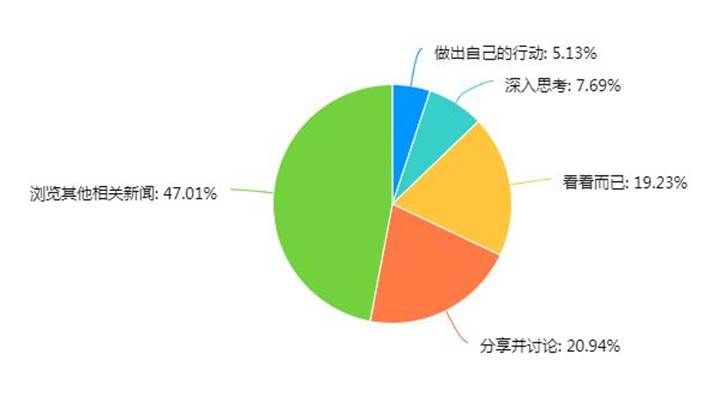

关于大学生浏览新闻信息之后的行为的调查中,47.01%的同学们在获取新闻信息之后会继续浏览其他的相关新闻信息。然而只有不到30%的同学会选择分享讨论,进行深入思考。只有5.13%的同学们会做出自己的行为,有将近1/5的同学仅仅是看看而已(图6)。同学们新闻参与方式较为保守,仍停留在口头交流方面,掩埋了许多正确的足以引导的意见。

图6:大学生浏览新闻信息之后的行为

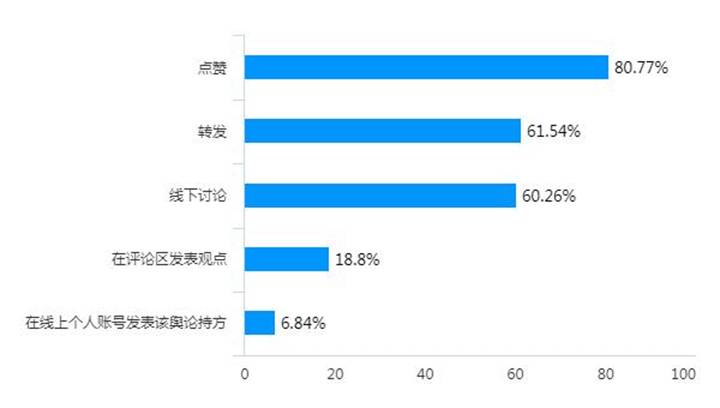

关于大学生在关注时政新闻过程中,通过点赞的方式参与新闻形式的人数占到了80.77%。转发和线下讨论分别占比61.54%和60.26%。相较于此,同学们在评论区发表自己的观点或者是在线上以个人账号的形式发表对某一舆论的支持行为占比较少(图7)。同学们对于自己的引导能力不够自信,也没有意识到自己所在的群体所能发挥的实力。大部分同学选择了较为弱化个人独立性标签的点赞方式进行参与,只有占18.8%的大学生群体愿意在评论区发表个人的观点,只有占6.84%的大学生愿意在线上的个人账号表达自己的观点。大部分同学更倾向于借助别人的语言来表达自己的观点以弱化自己的参与感。大部分同学本着不参与就不用负责任的态度来保护自己。再加上近日微博抖音等各大平台新推出的IP地址显示形式,导致部分注重隐私以及参与责任意识较弱的大学生更是收敛了自己的评论意见发表行为。

图7:大学生在获取新闻信息时的参与形式

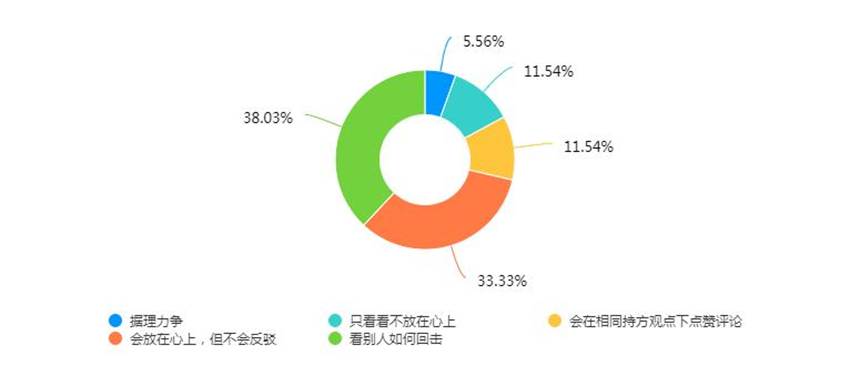

关于大学生对意见不同的评论的处理方式的调查中,38.03%的大学生在看到评论中不同的意见之后,会选择看别人如何回击,33.33%的大学生会将此事放在心上,但不会进行反驳。11.5%的大学生会选择在相同持方的观点下点赞或者评论,适当地参与新闻评论。而只有5.56%的大学生会选择据理力争。大部分大学生在看到评论中不同的意见时,会产生自己的思考,有自己的观点,只是公开发表的占比较小。大学生对于言论的自我保护意识和包容性较强,很少部分群体会进行反驳或者是去纠正自己认为不恰当的观点,大学生群体作为网络中最为活跃的一部分,他们所能反馈出来较为活跃的思想信息,而且他们有足够的个人意识可以突破网络中强大的思维固化牵引力,但是,他们中的大部分人没有选择主动表达,没能够发挥自己的社交语言能力,而是更愿意做一个跟风者,旁观者。(图8)。

图8:对于意见不同的评论的处理方式

(二)辨别方式依赖权威

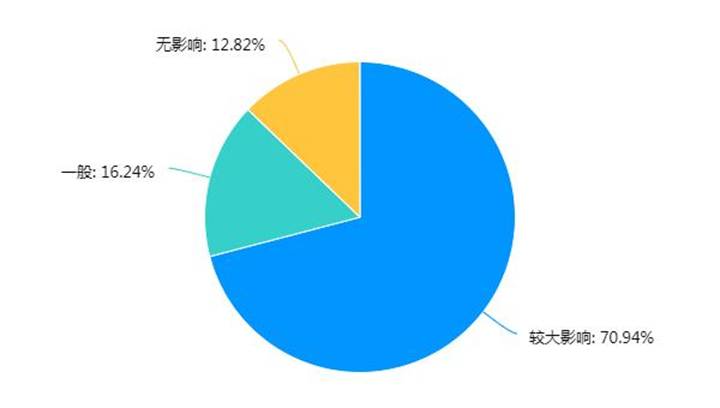

关于发布者的身份对新闻内容信任度影响的调查中,70.94%的同学认为发布者的身份会对新闻内容的真实性产生较大影响。他们的立场和态度受发布者的影响较大,同学们辨别新闻信息真假的途径主要是依赖于发布者的身份是否足够权威,这种辨别新闻真假的能力过于有依赖性(图9)。例如,之前中国国际电视台CGTN的官方微博账号曾误传袁隆平院士去世的假新闻,导致很多网友在短时间内纷纷进行转发留言以及传播,对于袁隆平院士造成了不好的影响,随后各大权威媒体迅速出面进行辟谣。由此可见,盲目相信权威媒体发布的新闻也会造成辨别失误的情况出现。

图9:发布者的身份对新闻内容信任度的影响

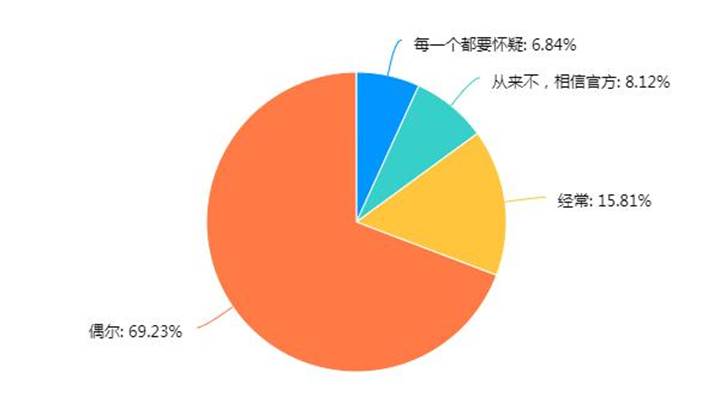

关于大学生对新闻真实性的怀疑频率方面的调查可以得知,将近70%的大学生只是偶尔对新闻的真实性产生怀疑。有8.12%的大学生从来不怀疑认为官方发表的一定权威可信(图10)。由此可以得知,大学生对于新闻是否真实的警惕性不高,大部分的大学生不愿意对新闻做过多的验证和分析。虽然官方权威媒体发布的新闻真实性被推翻的几率微乎其微。但是在现如今传播信息更为便捷的微博,抖音等平台,发布者的身份有太多的不确定性,如果仅仅作为新闻信息的受众而言新闻信息是否真假也许对于个人的生活不会产生太大的影响,但是大学生作为新闻舆论参与群体。如果没有足够评判新闻真实性的能力就会对新闻信息产生很大的影响。

图10:大学生对新闻真实性的怀疑频率

(三)新闻素养较为缺乏

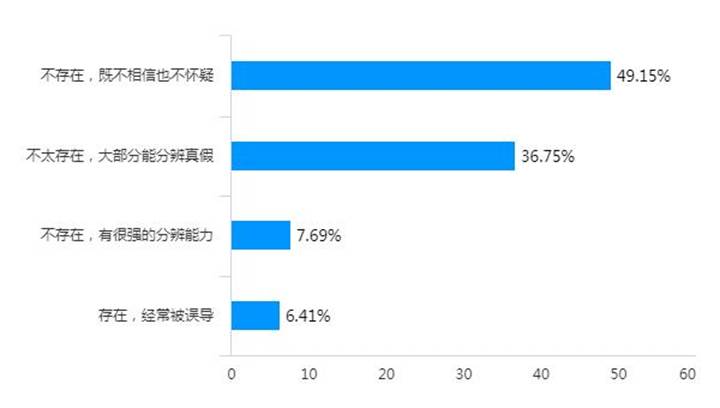

关于大学生被假新闻误导情况方面的调查中,49.15%的大学生对于新闻的真实性既不相信也不怀疑。他们自认为不存在被假新闻误导的情况。而36.75%的同学认为不太存在被误导的情况,认为自己在大部分情况下能够分辨真假。但只有少部分的同学有很强的分辨能力,也有部分同学存在经常被假新闻误导的情况(图11)。大学生辨别新闻真假的方式缺乏正确的引导,大部分的大学生对于新闻全盘接收,不做个人的判断,甚至大部分同学根本不在乎新闻的真假,只是为了看而看,不加筛选地获取新闻信息、他们缺乏批判阅读和理性思考的能力。使得他们对于错误信息的免疫能力低下。

图11:大学生被假新闻误导的情况

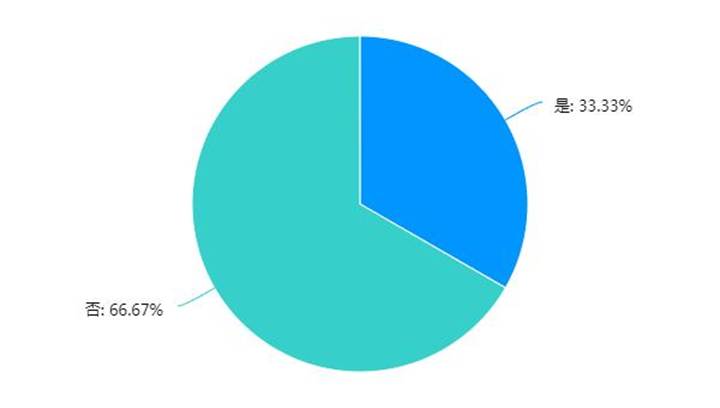

关于大学生在多个APP上搜索同一个新闻情况的调查中,只有将近1/3的同学会在多个app上搜索同一个新闻。通过对比结合多家新闻媒体发布的新闻内容,通过具体数字或者新闻要素的分析,有助于保证所获取新闻的真实性。这是一种辨别新闻真假的验证行为,这种行为可以验证新闻素材以及新闻来源的可靠性,而大多数大学生并没有掌握这项能力(图12)。

图12:大学生在多个app上搜索同一个新闻的情况

(四)关注度缺乏持续性

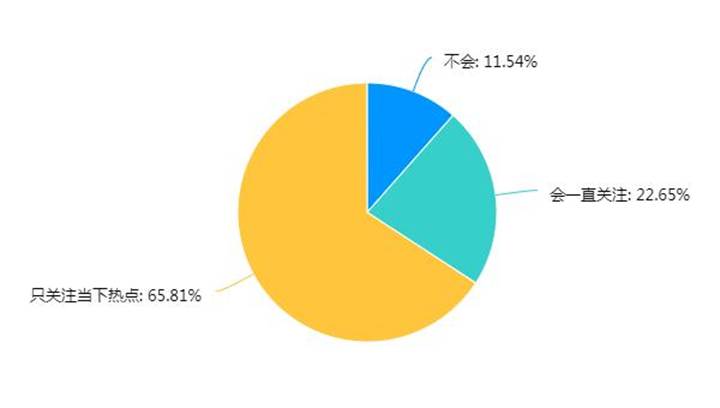

关于大学生对反转后续关注度方面的调查可以得知,65.81%的大学生只关注当下热点新闻。而只有22.65%的大学生会一直关注反转新闻的后续。甚至有11.54%的同学根本不会关注反转新闻的后续(图13)。这正是如今新闻信息传播碎片化的弊端,在茫茫的信息海洋中,各式各样的碎片化的信息充斥着受众的视野。所以很容易产生一则新闻只要缺少热度,就会不被人们关注的这种情况。致使很多新闻缺乏后续的关注度,缺乏了本该维持的正义。

图13:大学生对反转新闻后续的关注程度

三、大学生关注时政新闻的引导策略

(一)培养关注新闻主体意识

归根到底,大学生关注时政新闻积极性较低的原因之一在于对这一行为缺乏热情。引导大学生了解一些当前发生的时政新闻,通过实力的提升从而提升他们知识,培养他们兴趣。例如:大学积极开展关注新闻的相关实践课程,学校利用好校园媒体平台,打造具有校园特色的媒体栏目;开发校园论坛,为大学生提供了解时政新闻的安全平台,充分利用校园媒体的优势资源,培养更多积极关注时政新闻的大学生群体。

(二)提升新闻信息辨别能力

1.新闻素养的培养

提高大学生新闻素养,提高自己对新闻发布者这一群体的认识。培养去验证新闻信息真假的良好习惯。大学生要加强自我媒介素养的自我建构,努力学习专业知识完善各种公众媒介素养,发挥大学生群体传播新闻的潜力。例如,学校完善媒介素养教育体系,开展媒介素养课程、例如选修新闻专业的课程,有计划地提升大学生的新闻参与能力,增强其对新闻真实性的分辨能力。

本站文章通过互联网转载或者由本站编辑人员搜集整理发布,如有侵权,请联系本站删除。